円安・物価高への対応は、ゼロ金利政策の転換しかあり得ない。

【理由】複式簿記を基礎とする社会会計によれば、金利はGDPに影響する損益取引ではなく、所得[資本]を移転する資本取引だから。

アダム・スミス以来、従来の経済学においては、①マネーとは、他の全ての商品の取引を媒介する一つの「商品」である(商品貨幣説)、②金利とは、資金需要と資金供給の均衡「価格」である、という2点が当然の前提とされてきました。

その場合、景気が悪くなったときには、中央銀行が政策金利(すなわち、マネーの均衡「価格」)を引き下げてマネーに対する需要を増やすことによって、実体経済上も民間の設備投資や住宅投資の増加を通じて、総需要・GDPも増加すると想定されていました。

他方、総需要・GDPの増加によって、雇用と賃金も上昇する場合、総需要と総供給との均衡点で決定される「物価水準」も上昇し、インフレとなります。そのように景気が過熱したときには、今度は中央銀行が政策金利(すなわち、マネーの均衡「価格」)を引き上げてマネーに対する需要を減らすことによって、総需要・GDP、そして「物価水準」を抑制すべきと考えられてきました。

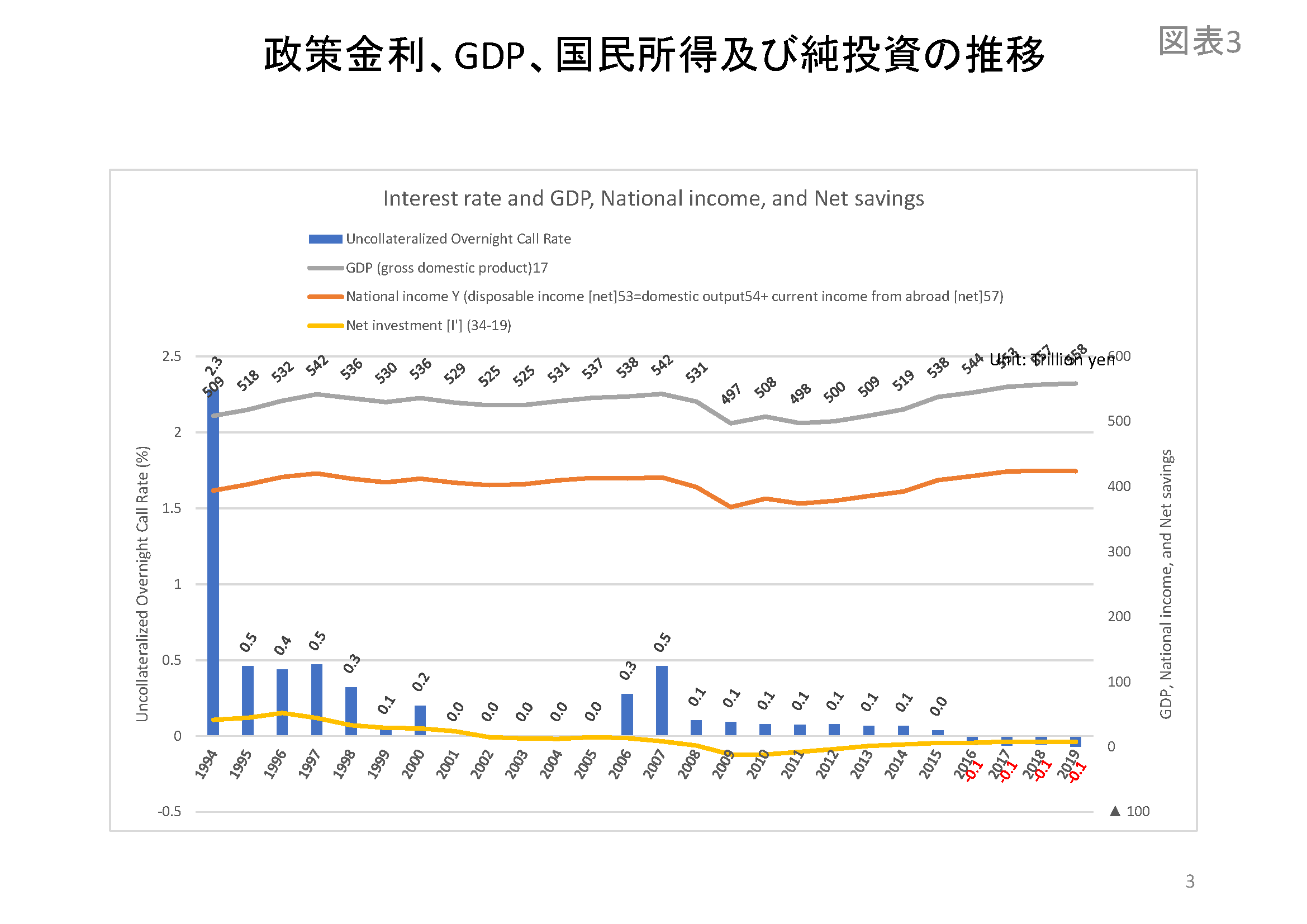

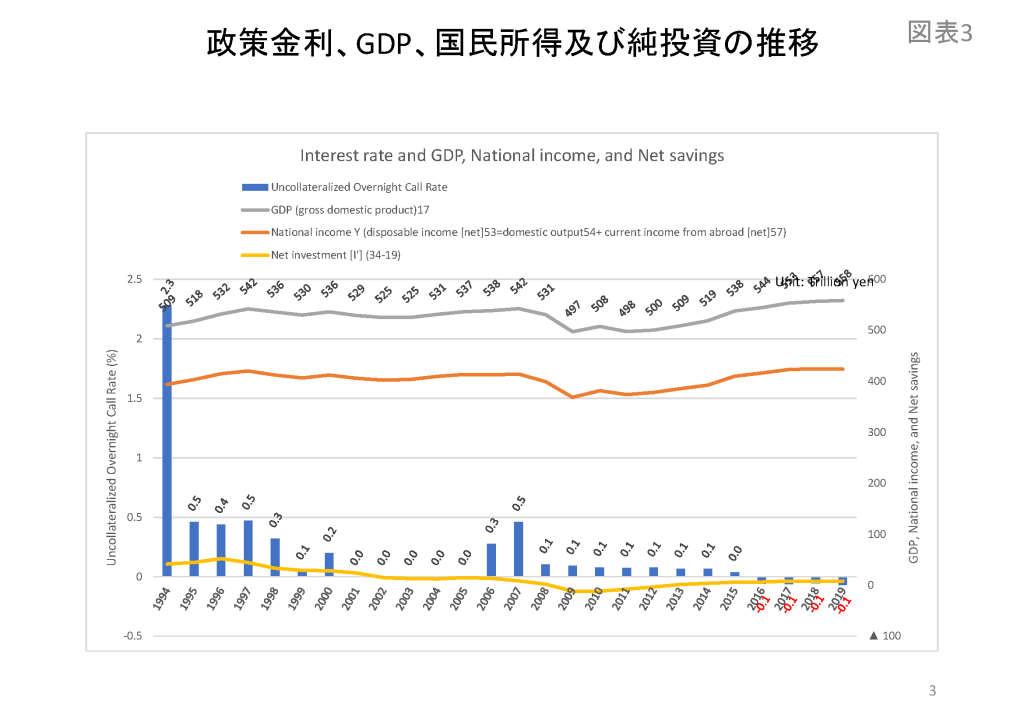

しかし、現実には、1999年2月以来、20年以上もゼロ金利政策を継続してきましたが、日本のGDP・国民所得、そして純投資が極度の低迷を続けてきました。そのことは既に事実が証明しています。

それは、従来のマクロ経済学が暗黙の前提としてきた、①マネーとは、他の全ての商品の取引を媒介する一つの「商品」である(商品貨幣説)、②金利とは、資金需要と資金供給の均衡「価格」である、という2点がそもそも間違っていたということを意味しているのではないでしょうか。

複式簿記を基礎とする社会会計においては、①マネーとは、銀行システムの連結貸借対照表上の負債である「マネーストック」であり、その増減は『[借方]銀行の金融資産(投融資)の変動≡[貸方]マネーストックの変動』という会計恒等式によって決定される(信用貨幣説)、②金利とは、誰かの所得(資本)を他の誰かに対して移転する「資本取引」であって、社会会計(SNA: System of National Accounts)の勘定体系上、所得支出勘定において「財産所得」として記録・表示される。従って、(「損益取引」を扱う)国内総生産勘定で記録・表示される総需要やGDPと金利との間に勘定連絡は存在しない(直接の影響を与えることはない)、という結論が得られます。

現下の円安・物価高にあっても、ほぼ全ての経済学者・エコノミストは政策金利の引き上げに絶対反対との主張をされています。しかし、複式簿記のロジックに基づく社会会計の観点からは、今こそマクロ経済学のパラダイムシフトを通じて、新しい財政・金融政策の理論を実践すべきであると、私は考えます。

『金利を上げろ!会計学から見た金利の意味』*チャンネル登録よろしくお願いします。 https://youtu.be/7xktjHOpvm0 @YouTubeより