現代マクロ経済学の「ミクロ的基礎」に対する、社会会計からの「批判」

かつてケインジアンのIS-LM等の定量経済モデルに対し、マクロ経済政策(財政・金融政策)の変更がなされる場合、「合理的期待(rational expectations)」に基づく定量経済モデルの構造変化、具体的には定量経済モデルのパラメーター(係数)自体が変化してしまう結果、政策評価ができなくなってしまうとの批判、有名な「ルーカス批判」(Lucas, R.E., 1976, “Economic Policy Evaluation: A Critique”)がなされました。

その結果、1980年代以降、マクロ経済学の世界は一変し、「代表的個人(representative agent)」の「合理的期待」を織り込んだ「ミクロ的基礎(micro-foundations)」に基づかない理論やモデルは駆逐されていきました。「ミクロ的基礎」とは、代表的家計の「効用最大化(utility maximization)」や代表的企業の「利潤最大化(profit maximization)」を数学的にモデル化した上で、国民所得や消費、貯蓄、投資等のマクロ変数を推計することを意味します。本来、一国経済全体のマクロ変数の動きを分析するマクロ経済学が、「ルーカス批判」をきっかけとして「ミクロ経済学化」していったともいえます。

しかし、社会会計の視点から見ると、「ミクロ的基礎」には経済理論として致命的な欠陥が内在しています。

オイラー方程式の致命的欠陥

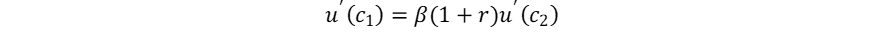

「ミクロ的基礎」に基づくRBC(実物的景気循環)モデルやDSGE(動学的確率一般均衡)モデルでは、代表的家計における異時点間の「効用最大化」問題として、「オイラー方程式」が用いられます。なお、オイラー方程式には様々なバリエーションがあり、下記のものはその一例です。

マクロ経済学における「現在の消費」と「現在の貯蓄」との間のトレードオフ、すなわち効用最大化問題としてオイラー方程式が用いられる際、その最もシンプルな意味としては、「現在の貯蓄」=「(利子分が加算された)将来の消費」ということになります。確かに一見すると、オイラー方程式は、感覚的には正しいように思えます。例えば、一定の所得のある個人が、①現在の消費を諦めて「現在の貯蓄」をした場合、将来、②利子分が加算されて「将来の消費」に使うことができるのは当たり前のように見えます。

しかし、マクロ経済学が対象とする一国経済全体を視野に入れる社会会計の観点からは、2つの大きな誤りを指摘できます。

オイラー方程式の効用最大化問題

代表的家計が、現在の消費と「現在の貯蓄」=「(利子分が加算された)将来の消費」との間で異時点間の効用最大化を行うとの想定は、一定の所得のある個人では成り立つとしても、社会全体としては成り立ちません。なぜなら、社会全体の会計恒等式「国民所得(Y)≡消費(C)+貯蓄(S)」によれば、仮に消費を諦めた(減少させた)場合、同額で国民所得も減少し、結果として貯蓄金額は不変のままだからです。社会全体で見れば、消費の減少は、消費のための消費財を売った側の所得が同じ金額で減少することを意味します。これを会計恒等式で表現すれば、「国民所得(Y-ΔC)≡消費(C-ΔC)+貯蓄(S)」となります。「現在の消費」を減少させたとしても、社会全体の「現在の貯蓄」は不変なのです。従って、「現在の消費」と「現在の貯蓄」とのトレードオフとして代表的家計の効用最大化問題を設定すること自体、無意味なこととなります。

資本取引である「金利」の性質との齟齬

「ミクロ的基礎」として用いられる「オイラー方程式」には、もう一つ致命的な欠陥が内在しています。オイラー方程式の意味は、「現在の貯蓄」=「(利子分が加算された)将来の消費」ということにあります。確かに代表的個人の立場からすれば、貯蓄には利子率を乗じた受取利息が発生するので、この式は一見正しいように見えます。

しかし、マクロ経済学の対象とする社会全体として見ると、金利を受け取った経済主体がいるとすれば、必ずその金利を支払った経済主体がいるはずです。社会会計的に言えば、金利とは、誰かの所得(または資本)を他の誰かに対して移転する「資本取引」なのです。従って、金利が発生したとしても、社会全体の所得が増加(または減少)することはありません。

このように、「ミクロ的基礎」の中核ともいえるオイラー方程式には、上記2つの致命的な欠陥が内在しています。そして、現在のマクロ経済学の主流である全てのRBC(実物的景気循環)モデルやDSGE(動学的確率一般均衡)モデルには、「ミクロ的基礎」として必ずオイラー方程式が埋め込まれているのです。

「ミクロ的基礎」に代わる「社会会計」

それでは、マクロ変数としての「現在の貯蓄」とは、そもそも何によって決定されるのでしょうか。結論を先取りして言えば、「現在の貯蓄」は、あくまでも「現在の投資」によってのみ決定されます。会計恒等式で示すと、「現在の貯蓄(S)」≡「現在の投資(I)」という、おなじみのI-Sバランスとなります。

より詳しく見ていきましょう。まず、社会全体を視野に入れる会計恒等式としては、以下が成り立ちます。

①式 投資の変動(ΔI)≡投資財を売った側の所得の変動(ΔYi)≡社会全体の貯蓄の変動(ΔS)

②式 消費の変動(ΔC)≡消費財を売った側の所得の変動(ΔYc)

上記①式の意味するところは、ある経済主体が「投資支出」を行った場合、投資のための資本財を売った別の経済主体には「投資支出」と同額の所得が生じ、従って、社会全体として見れば、投資と同じ金額の貯蓄も発生するという点にあります。

他方、上記②式の意味するところは、ある経済主体が「消費支出」を行った場合、消費のための消費財を売った別の経済主体には「消費支出」と同額の所得が生じますが、社会全体として見れば、所得の増加と同額の「消費支出」がなされているので、会計恒等式「国民所得(Y+ΔC)≡消費(C+ΔC)+貯蓄(S)」に従い、貯蓄は不変のままとなります。

ケインジアンの致命的欠陥

一昔前のケインジアンであれば、上記①式の「投資の変動(ΔI)≡投資財を売った側の所得の変動(ΔYi)」という部分に着目し、その所得増加に限界消費性向(c: Marginal Propensity to Consume)を乗じて「c・ΔYi」分の追加的な「消費支出」と所得が増加し、その所得増加に更に限界消費性向(c)を乗じた「消費支出」が繰り返しなされることによって乗数効果(multiplier effect)が生ずると主張します。

しかし、この場合の最初の所得増加(ΔYi)はあくまでも「投資財を売った側の所得の変動(ΔYi)」であって、これを社会全体の立場から見れば、この所得増加(ΔYi)は全額「投資支出」から生じたものといえます。この場合、社会全体としては一切「消費支出」はなされていません。従って、上記①式「投資の変動(ΔI)≡投資財を売った側の所得の変動(ΔYi)≡社会全体の貯蓄の変動(ΔS)」が成立し、結果として「投資の変動(ΔI)≡社会全体の貯蓄の変動(ΔS)」も成立するのです。

ケインズの「一般理論」(1936)で紹介された「限界消費性向(c: Marginal Propensity to Consume)」というパラメーターは、「1/(1-c)」を乗数とするケインジアンの理論的基礎ともいえる概念です。しかし、社会会計における上記会計恒等式によれば、①式:投資支出の場合、限界消費性向c=0、②式:消費支出の場合、限界消費性向c=1であり、いずれの場合においてもケインジアンの乗数「1/(1-c)」そのものが無意味となります。

「ミクロ的基礎」の資本遷移式

再び「現在の貯蓄」を決定する「現在の投資」について、社会会計の観点から検討してみましょう。「現在の投資」の財源は、企業の自己資本の範囲内での「エクイティ・ファイナンス(Equity Finance)」だけでなく、金融機関からの借入れによる「デット・ファイナンス(Debt Finance)」も存在します。

しかし、現代マクロ経済学の「ミクロ的基礎」においては、デット・ファイナンスによる投資が完全に無視されているのです。例えば、RBC(実物的景気循環)モデルやDSGE(動学的確率一般均衡)モデルでは、「ミクロ的基礎」として下記のような資本遷移式が組み込まれています。

Kt+1=(1-δ)Kt+F(K,L)-C

I=F(K,L)-C

Kt:t期首の資本残高、δ:減価償却率、F(K,L):生産関数=国民所得(Y)、C:消費、I:投資、L:労働

これを見てすぐお分かりの通り、資本遷移式の暗黙の前提は、自己資本によるエクイティ・ファイナンスのみということになります。特に、RBC(実物的景気循環)モデルではその名の通り実物面にのみ着目し、社会会計の金融勘定やマネーストックといった金融面を完全に無視しています。

しかし、エクイティ・ファイナンスであろうが、デット・ファイナンスであろうが、マクロ経済学が対象とする社会全体として見れば、投資のための資本財を売った側には同じ金額の所得が生じ、従って、社会全体の貯蓄も同じ金額で増加するのです。

特にデット・ファイナンスの場合には、社会会計上、下記の会計恒等式に従い、投資=融資と同額で社会全体のマネーストックも増加します。

[借方]銀行の金融資産(投融資)の変動≡[貸方]マネーストックの変動

従って、デット・ファイナンスによる投資の場合、マネーストックの増加が、実物面での投資を通じて、国民所得、貯蓄、そして資本蓄積に影響を及ぼすのです。このことは、マクロ経済学上、「貨幣は重要」”Money matters.”であることを示しています。

「ミクロ的基礎」が招いたマクロ経済学の論理破綻

確かに「ルーカス批判」は、旧来のケインジアンに対する痛烈な批判となりました。しかし、だからと言って、マクロ経済学に「ミクロ的基礎」を持ち込んだことによって、半世紀にわたる学問としてのマクロ経済学は出口のない迷路に迷い込む結果に終わったのではないでしょうか。「ミクロ的基礎」によって、マネーストックと実物的なマクロ変数との関係が合理的な理由もなく遮断されました。少なくとも社会全体の複式簿記、社会会計の視点から見れば、「ミクロ的基礎」がかかる致命的な論理破綻を内在していることは明白です。

今こそ、複式簿記と会計恒等式に基づく社会会計のロジックによって、マクロ経済学を再構築すべきだと考えます。

動画では、僅か5本の会計恒等式で一国経済全体の『資本蓄積』を表現できることを証明します。

①GDP≡総需要-中間投入

②国民所得≡GDP-固定資本減耗+外国からの経常収入(純)

③貯蓄≡国民所得-最終消費支出

④実体的資本蓄積≡貯蓄+海外からの資本移転等(純)

⑤再評価による資本蓄積≡(非金融資産+金融資産-負債)の再評価差額

『国富を増やす 資本蓄積を記述する5本の会計恒等式 ー資本蓄積の仕組み その3ー ~note連動~』*チャンネル登録よろしくお願いします。